本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾那天的排练厅气氛不一样。舞台上灯光还没打亮,台下却已经坐着一个不寻常的观众——周恩来。是通知过要来,但没人想到他会提前到。演员们都还在准备,有的还没换完衣服。

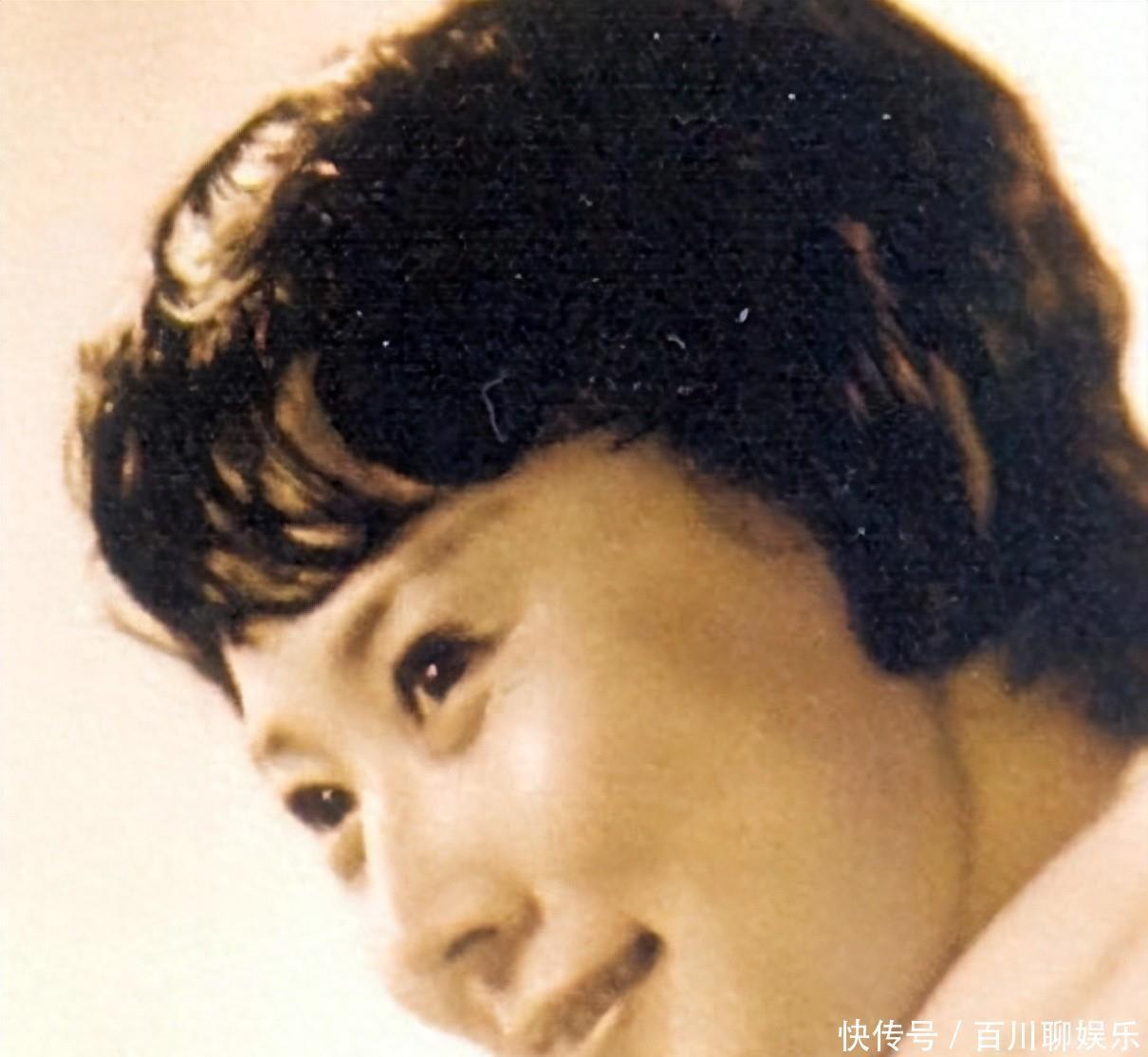

刘长瑜正站在后台,穿着李铁梅的服装,化了妆,马上要出场。她那时候才二十出头,演李铁梅已经演了好几场了,熟得不能再熟。那天她一上场,照例笑着往前走,步伐轻快,神情也带着点花旦惯有的俏皮劲儿。她没意识到,台下那位总理的眉头皱了一下。

演出结束,后台传来一声轻唤:“长瑜,过来一下。”这是她第一次,听到周恩来说话的语气那么平静,也那么重。“你刚才一上来,笑得挺开心。”他说,“可那时候,宪兵队在满街抓人,老百姓连买菜都不敢出门。你说,李铁梅的高兴从哪儿来的?”

一句话,把她心里的自信像纸片一样撕碎了。那会儿是1966年,《红灯记》刚被选为样板戏重点剧目,全国各地都在排。刘长瑜因为扮演李铁梅,被点名调进中央实验京剧团。她本来是演花旦的,唱功不错,身段也灵,之前演的《红楼二尤》还被不少老先生夸过。

她自己也觉得,李铁梅就是个少女角色,青春、坚定、带点天真。可谁知道,总理一句话让她整晚睡不着。她开始反思,李铁梅到底是什么样的人?那个年代她处在什么环境?为什么革命对她来说,是“觉醒”,不是“表演”?说起来,刘长瑜的家庭背景其实挺复杂。

她原名叫周长瑜,父亲是张作霖手下的军官,和张学良还有拜把子的交情。她从小听堂会,看老生唱戏,家里人都爱京剧。她母亲后来改嫁,她也就随母姓,成了刘长瑜。她的启蒙老师是荀派创始人荀慧生。

那时候还不到16岁,她在荀先生指导下演《红楼二尤》,模仿得惟妙惟肖。可荀慧生私下却说:“你演的像,但没神。你演的是尤三姐,不是荀慧生。”这话她记了一辈子。

所以后来她演李铁梅,不满足只照剧本来。她跑到京郊农村住了几天,帮村妇担水、劈柴、煮饭。她想知道,穷人家的孩子,到底是一种什么样的状态。不是喊口号,是日复一日的苦,才养出那种早熟和坚韧。

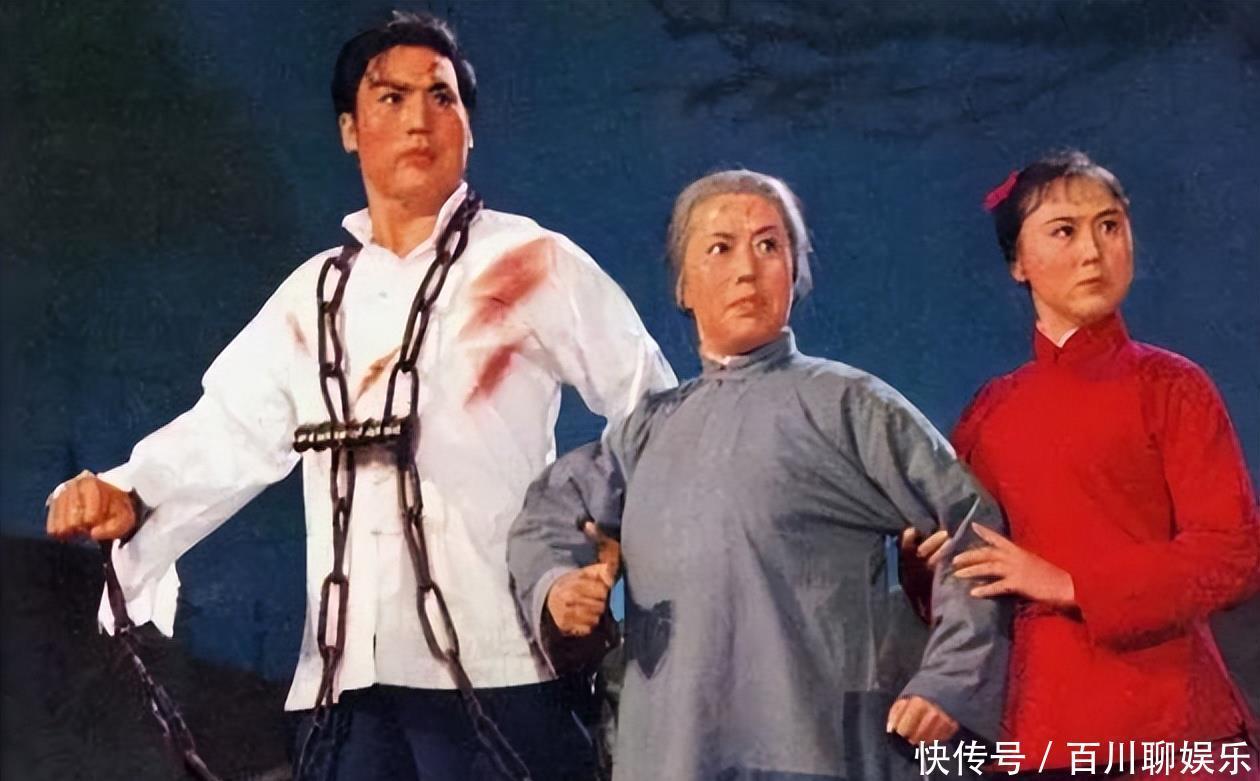

她还想起自己小时候亲人离世的场景,那种说不出口的痛,演田小雁和母亲生离死别那场戏时,她就用了那种情感。不是大哭大闹,而是先呆住,眼神发空,然后才扑过去痛哭。那段戏,后来进了样板戏的正式版本。不过再回到《红灯记》那场戏,真正让人记住的,是第五场。

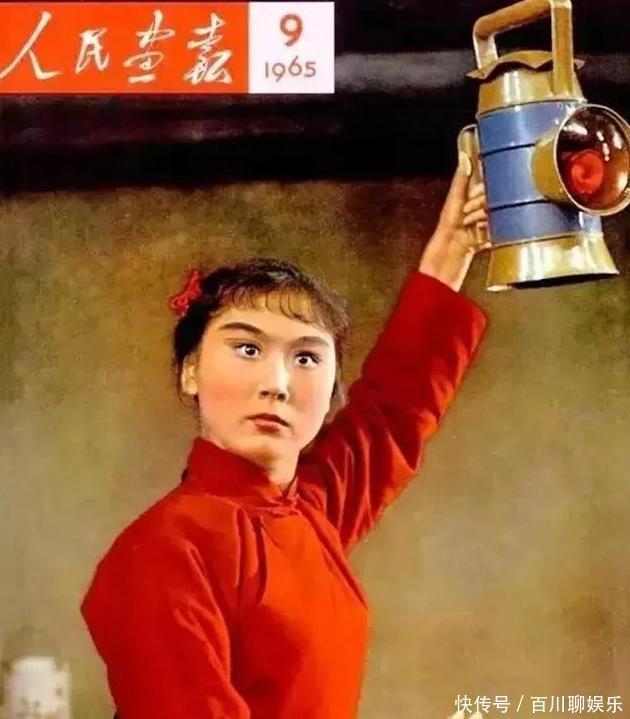

李铁梅听完奶奶讲完父亲的革命事迹,情绪彻底转变。她拿起红灯,走出圆场,碎步稳、节奏紧,锣鼓点一响,情绪一下子拉满。刘长瑜那时候改变了传统花旦走法,不再是柔和飘逸,而是挺胸、前倾、步伐有力。她说:“这时候的李铁梅,是觉醒之后的李铁梅了。”

有人问她,这种走法谁教的?她说:“没人教,是我自己试出来的。”她不再是照着别人演,而是进入角色之后,自己找动作。这在当时,是很冒险的事。样板戏讲规矩,讲程式,很多动作是定好的。

可她觉得,不变就演不出人物。这事后来传到了总理耳朵里。他在一次文艺座谈会上当着众人说:“长瑜是旧家庭出身,但她和家庭划清了界限,是党培养的文艺工作者。”这句话她记了一辈子。那时的文艺界,很多人经历了从传统向革命的转变过程。不是每个人都顺利,也不是每个人都被理解。刘长瑜算幸运的。她既有传统功底,也愿意为角色付出。她演李铁梅前后用了五年时间,不断打磨。有人说她是“把自己演进去了”。她没否认,她说:“我不怕别人说我不像花旦,我只怕像了别人,不像角色。”后来她在《红灯照》里演田小雁,那场母女诀别的戏,也让很多人记住了她眼神里的那种“发呆”——不是演出来的,而是压抑太久之后的情绪爆发前的静止。她不再用传统哭腔结尾,而是先仰头看天,露出恐惧和无助,然后才扑向舞台上的“母亲”。她说:“那不是技巧,是情感到了。”1970年代后期,样板戏逐渐退出主流,刘长瑜也开始尝试别的题材。但很长时间里,只要提到李铁梅,大家想到的还是她。她有一次说:“后来再有人演李铁梅,都说要像我。可我当年演的时候,是谁都不像。”从那以后,再也没人让她“别那么高兴”了。参考资料:李辉主编,《周恩来与文化艺术工作》,中央文献出版社,2001年。李准,《京剧样板戏创作实录》,人民文学出版社,1978年。荀慧生口述、张守成整理,《荀慧生谈艺录》,文化艺术出版社,1986年。刘长瑜,《我和李铁梅》,北京出版社,1998年。《中国戏剧志:京剧卷》,中国戏剧出版社,2000年。